理想のパントリーの大きさとは?家族構成と生活スタイルに合わせた設計

新築やリフォームを検討する際、キッチン周りの収納は重要なポイントです。

特に、食品や調理器具を効率的に収納できるパントリーは、快適な暮らしを実現するための強い味方となります。

しかし、パントリーのサイズや設置場所、収納方法をどのように決めれば良いのか迷う方も多いのではないでしょうか。

適切な計画なくパントリーを設けると、使い勝手が悪く、せっかくのスペースが無駄になる可能性も。

今回は、パントリーのサイズ、設置場所、収納方法について、具体的な例を交えながら解説します。

後悔のないパントリー設計のために、ぜひ最後までお読みください。

理想のパントリーの大きさ

家族構成別最適な広さ

パントリーの最適な広さは、家族構成によって大きく異なります。

単身世帯であれば、壁付けタイプで十分な場合もあります。

一方、4人家族以上の大世帯では、ウォークインタイプやウォークスルータイプといった、人が入れる広さが必要となるでしょう。

ウォークインタイプの場合、1畳以上が目安です。

冷蔵庫と造作棚を配置しても、作業スペースを確保できる広さを確保することが大切です。

家族構成だけでなく、買い物の頻度や保存食の量なども考慮する必要があります。

例えば、まとめ買いをする習慣がある家庭では、より広いスペースが必要となるでしょう。

生活スタイル別最適な広さ

生活スタイルもパントリーの広さを決める重要な要素です。

料理好きで多くの調理器具や食材を保管する必要がある場合は、広いパントリーがおすすめです。

逆に、自炊の頻度が低く、必要なものが少ない場合は、コンパクトな壁付けタイプでも十分かもしれません。

また、保存食を多く備蓄する習慣がある場合も、広いスペースが必要となります。

ローリングストックを実践しているご家庭では、定期的に買い足す食材の保管場所として、ある程度の広さが必要となります。

広さ決定のためのチェックリスト

理想のパントリーサイズを決めるために、以下のチェックリストを活用してみましょう。

・家族構成

何人家族か。

・食料品の購入頻度

頻繁に買い物に行くか。

それともまとめ買いをするか。

・使用する調理器具の数

多くの調理器具を所有しているか。

・保存食の量

非常食や保存食を多く備蓄しているか。

・その他収納物

掃除用品、洗剤なども収納したいか。

・キッチンとの動線

キッチンからのアクセスはどの程度重要か。

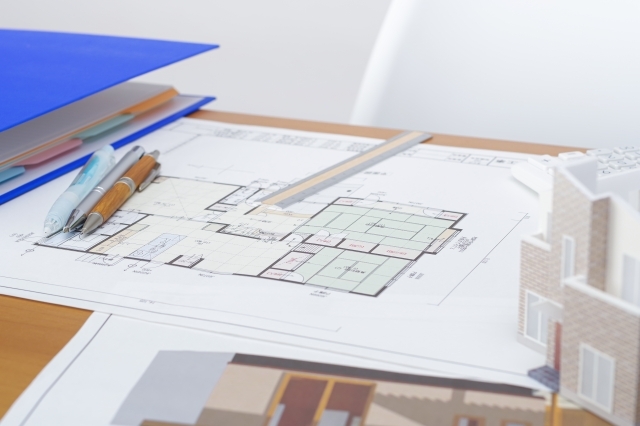

パントリーの最適な設置場所

キッチンとの理想的な位置関係

パントリーはキッチンに隣接していることが理想的です。

調理中に必要な食材や調味料をすぐに取り出せるため、作業効率が向上します。

キッチンの横や背面に設置することで、スムーズな家事動線を実現できます。

しかし、キッチンの広さや形状によっては、隣接できない場合もあります。

その際は、キッチンから近い場所に設置することが重要です。

動線と使い勝手の関係性

パントリーの設置場所は、家全体の動線にも影響を与えます。

玄関とキッチンの間にパントリーを配置すれば、買い物の帰りに食材をすぐに収納できます。

また、洗面室の近くに設置すれば、洗剤などの日用品の収納にも便利です。

しかし、パントリーへのアクセスが不便な場所に設置すると、使い勝手が悪くなる可能性があります。

そのため、家事動線全体を考慮して、最適な場所を選ぶことが重要です。

設置場所のメリットデメリット

・キッチン隣接

メリットは調理効率の向上、デメリットはキッチンのスペースを圧迫する可能性がある。

・玄関付近

メリットは買い物後の食材の収納がスムーズ、デメリットはキッチンからの距離が遠くなる可能性がある。

・洗面所付近

メリットは洗剤などの日用品の収納に便利、デメリットはキッチンからの距離が遠くなる可能性がある。

パントリーの収納方法と工夫

棚の奥行きと収納効率

棚の奥行きは、収納効率に大きく影響します。

奥行きが深すぎると、奥のものが取り出しにくくなり、デッドスペースが生じる可能性があります。

一方、浅すぎると収納できる量が限られてしまいます。

一般的には、30~35cmが使いやすい奥行きとされています。

しかし、ホットプレートなどの大型家電を収納する場合は、45cm程度の奥行きが必要となる場合もあります。

奥行きだけでなく、棚板の高さも調整できる可動式にすることで、様々なサイズのものを収納できます。

収納グッズの賢い選び方

収納グッズを選ぶ際には、収納するもののサイズや種類、そしてパントリーのサイズに合わせて選ぶことが重要です。

ファイルボックスやカゴ、引き出し式収納など、様々な種類があります。

食品を収納する場合は、清潔で、お手入れしやすいプラスチック製のものがおすすめです。

また、中身が見える透明または半透明の容器を使用すれば、在庫管理が容易になります。

収納における注意点

パントリー内は、湿気や臭いがこもりやすい環境です。

そのため、通気性を確保し、定期的に清掃することが重要です。

また、重いものは下段に、軽いものは上段に収納するなど、収納する物の重さや使用頻度も考慮して収納場所を決めましょう。

賞味期限の近い食品は手前に置くなど、食品の管理にも配慮が必要です。

まとめ

パントリーは、家族構成や生活スタイル、そして家全体の動線などを考慮して、最適なサイズと設置場所、収納方法を計画することが重要です。

この記事で紹介したチェックリストやポイントを参考に、使いやすく、快適なパントリーを設計しましょう。

適切な計画によって、キッチンの収納効率が向上し、家事の負担軽減にも繋がります。

後悔のないパントリーづくりを目指して、理想の空間を実現してください。